Das Kulturareal Südwesten

Im Osten von Kalifornien und im Süden des Großen Beckens schließt sich ein Gebiet an, was als der Südwesten bezeichnet wird. Hier lebten Menschen, die bereits vor dem Eindringen der Weißen zu etwa 90 Prozent aller Indianer ihre Hauptnahrung durch Bodenbau selbst produzierten. Diese indianischen Gruppen lebten natürlich in größeren Gruppen zusammen, während Jäger in kleinen Gruppen über große Gebiete verstreut lebten. Als Pflanzgerät verwendeten sie angespitzte Grab- und Wühlstöcke. Die Hauptanbaupflanze war der Mais.

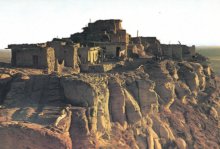

Auf den spärlich bewachsenen und den oft schon wüstenartigen Hochebenen New Mexikos, Arizonas, den südlichen Utah und Colorado zeugen gut erhaltene Ruinenstätten für eine über 2000 Jahre dauernde indianische Geschichte.

Erste Funde menschlichen Lebens reichen bis ins siebente Jahrtausend v. u. Z.

zurück. Im Gebiet des Südwestens lebten etwa 100 Jahre nach der Zeitrechnung

Jäger, die Körbe herstellten in der Spiralwulsttechnik (auch als Korbflechter

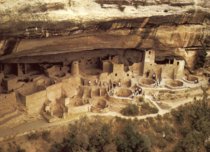

bezeichnet). Ihrer Kultur folgten die "Cliff-dwellers", benannt nach ihren Steinhäusern

unter überhängenden Felswänden der Canons. Sie betrieben bereits Ackerbau und

stellten bemalte Tongefäße her. Aus der "Cliff-dwellers"-Kultur entstand die

Pueblokultur, deren

Blütezeit zwischen 900 bis 1300 lag.

Erste Funde menschlichen Lebens reichen bis ins siebente Jahrtausend v. u. Z.

zurück. Im Gebiet des Südwestens lebten etwa 100 Jahre nach der Zeitrechnung

Jäger, die Körbe herstellten in der Spiralwulsttechnik (auch als Korbflechter

bezeichnet). Ihrer Kultur folgten die "Cliff-dwellers", benannt nach ihren Steinhäusern

unter überhängenden Felswänden der Canons. Sie betrieben bereits Ackerbau und

stellten bemalte Tongefäße her. Aus der "Cliff-dwellers"-Kultur entstand die

Pueblokultur, deren

Blütezeit zwischen 900 bis 1300 lag.Info: Pueblo ist kein Name eines Indianerstammes, sondern bezeichnet die eigentümliche Siedlungsform der hier wohnenden Indianer. Pueblo bedeutet im Spanischen "Dorf" oder "Volk". Ähnlich wie Bienenwaben sind ihre Häuser anein- und aufeinander gefügt worden (mehrere terrassenförmig angeordnete, kastenartige Wohnräume). Pueblos werden auch als "Einhausdörfer" bezeichnet. Die Dächer wurden mit Baumstämmen gedeckt, auf denen Zweige und Gras gelegt wurde und mit einer darauf abschließenden Lehmschicht bedeckt. Als Baumaterial verwendete man Steinplatten oder Adobe - ein ungebrannter Ton. Der Zutritt erfolgte mit Leitern über im Dach eingelassene Einstiegsluken.

Bis heute lebt diese Kultur in bescheidenem Umfang fort. Die Zuni, die Keres, die Tano und die schoschonischen Hopi sind Vertreter dieser Kultur.

Die Bauform dieser Wohnstätten war als Vorsichtsmaßnahme notwendig, um die Überfälle früher häufig einfallender Apachen zu verhindern.

Auch die Pueblo-Indianer betrieben Ackerbau, wobei der Mais als Hauptnahrungsmittel die größte Rolle spielte. Es wurden ferner Bohnen, Kürbisse, Baumwolle und Tabak kultiviert. Die Felder waren in Terrassenform angelegt und mußten über Wasserkanäle, die mit Staudämmen verbunden waren, bewässert werden. Die Männer bearbeiteten die Felder mit hölzernen Grabstöcken, die Frauen machten die Aussaat. Bereichert wurde die Nahrung durch auf Sandsteinplatten zermahlene Maiskörner, die zu Fladen gebacken wurden oder als gekochte Speise. Die Jagd spielte eine untergeordnete Rolle, welche mit Pfeil und Bogen oder mit dem Rabbitstick (bumerangähnliche Wurfkeule) unternommen wurde.

Aus Gras, Fasern und geschälten Weidenzweigen wurden Körbe, Teller und andere Gegenstände in der Spiralwulsttechnik kunstvoll hergestellt, die oft rot, grün oder blau gefärbt waren.

Auch das Töpferhandwerk wurde fortgeführt und weiterentwickelt. Es wurden

Töpfe, Schalen und Figurengefäße, die mit braunen, schwarzen und gelben

geometrischen und tierischen Ornamenten verziert waren, gefertigt. Eine Sonderstellung

nahmen die korb- und krugartigen Tongefäße der Tewa

ein. Sie waren tiefschwarz und glänzend poliert auf der Oberfläche. Die

Webkunst war auch beachtenswert. Auf vertikalen oder horizontalen Webrahmen fertigten

sie buntgefärbte und gemusterte Decken, Lendenschurze, Gurte und Schärpen.

Auch das Töpferhandwerk wurde fortgeführt und weiterentwickelt. Es wurden

Töpfe, Schalen und Figurengefäße, die mit braunen, schwarzen und gelben

geometrischen und tierischen Ornamenten verziert waren, gefertigt. Eine Sonderstellung

nahmen die korb- und krugartigen Tongefäße der Tewa

ein. Sie waren tiefschwarz und glänzend poliert auf der Oberfläche. Die

Webkunst war auch beachtenswert. Auf vertikalen oder horizontalen Webrahmen fertigten

sie buntgefärbte und gemusterte Decken, Lendenschurze, Gurte und Schärpen.Im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Pueblo-Indianer war die Dorfgemeinschaft bestimmend. Die blutverwandtschaftlich organisierten Totemclans und Männerbünde nehmen jedoch Einfluß darauf.

Bei den Pueblo-Indianern waren die religiösen Vorstellungen eng mit dem Ackerbau verbunden. Vor allem der Regenzauber und die Fruchbarkeitszeremonien besaßen unter den kultischen Handlungen große Bedeutung. Es wurden Maskentänze abgehalten, bei denen Katcinas - Ahnen und Totengeister - auftraten, die das Wachstum und die Reife des Maises positiv beeinflussen sollten. Es wurde während der Jugendweihe von den Maskentänzern Katcina-Puppen an die Weihlinge verteilt. In unterirdisch angelegten Räumen, den Kivas, wurden geheimgehaltene Zeremonien abgehalten. Auf dem Fußboden der Kivas waren ihre berühmten vielfarbigen Sandgemälde mit symbolischen Figuren von Gottheiten und anderen mit der abzuhaltenden Zeremonie in Verbindung stehenden Kräfte dargestellt.

Apachen (auch Apatschen) wie auch Navaho sind die am weitesten nach Süden vorgedrungenen Stämme der Athapasken-Sprachfamilie.

Die Apachen kamen durch schweifende Jäger sehr früh in den Besitz von Pferden. Der Teil der Apachen, die Nachbarn der Kiowa und Comanchen (Komantschen) waren, gingen sehr zeitig zum Präriejägertum über und beschäftigen sich ausschließlich mit der Büffeljagd. Auf diese Weise kam es zu Veränderungen in der materiellen Kultur. Ihre kuppelförmigen Grashütten wurden durch das Tipi ersetzt. Die Kleidung der Männer bestand aus hirschledernen, ponchoartigen Jacken und Hemden oder echten Ponchos. Die Frauen trugen einteilige Kleider oder Lederponchos und Röcke. Mokassins und lederne Beinkleider wurden aus einem Stück gefertigt. Die Apachen waren geschickte Korbflechter. Sie stellten Körbe und Korbwasserflaschen her.

Ihre Jagd- und Kriegswaffen bestanden aus Pfeil und Bogen (asiatische Doppelbögen),

Keulen, Schilde und Lassos. Sie glaubten an die Heiligkeit der Jagdtiere.

Ihre Jagd- und Kriegswaffen bestanden aus Pfeil und Bogen (asiatische Doppelbögen),

Keulen, Schilde und Lassos. Sie glaubten an die Heiligkeit der Jagdtiere.Die Navaho ("Feinde der angebauten Felder"), wie sie von den Bodenbauern genannt wurden, waren um 1540 als die Pueblo-Indianer nach der Coronado-Expedition in den Besitz von Ziegen und Schafen so begeistert von diesen Tieren, dass sie seßhaft wurden und mit der Schafzucht begannen. Als sich die Pueblo-Indianer im Jahre 1680 gegen die Spanier erhoben, wurden zahlreiche Pueblos von den Navaho als Flüchtlinge aufgenommen. Man heiratete die Frauen der Pueblo und beschäftigte sich fortan mit der Pflanzenanzucht. Die Navaho übernahmen das Zeremonialleben, die poetisch herrlichen Gesänge und ehrten nach Art der Pueblo den Mais und wurden 600 zu Webern. Sie fertigten aus Schafwolle farbenprächtige Decken an und verstanden kunstvollen Silber- und Türkisschmuck herzustellen. Die Navaho bewohnen aber weiterhin ihre Erdhütten - die sogenannten Hogans. Im Kult der Navaho spielten Sandgemälde eine wichtige Rolle. Sie übertrafen bei deren Herstellung sogar die Pueblo-Indianer. Mit ihrer Teppichwebkunst und ihrem Schmuck schaffen die heute noch rund 70.000 lebenden Navaho die Werte für ihre wirtschaftliche Sicherheit.

Die rund 19.000 heute noch lebenden Pueblo-Indianer sind trotz des jahrhundertedauerten Einflusses des Christentum ihren alten Traditionen treu geblieben. Auch die Schulen haben sie kaum verändert. Von der Regierung wurden ihnen Wasserstellen und Weideplätze gewährt. Sie erhalten eine Ausbildung in ihren Künsten und blieben bis heute ihrer traditionsgebundenen Lebensweise treu. - Ursprünglich bildeten die Navaho und Apachen einen Stamm.

Weiter südlich der Pueblo-Indianer leben heute noch die Ahnen der Hohokam-Kultur - die Pima und Papago. Ihre Wurzeln reichen bis zu den Wildsamenleuten von Cochise zurück. Sie beherrschten die Kunst des Kanalbaus. Beide Stämme der uto-aztekischen Sprachfamilie stehen der modernen Entwicklung positiv gegenüber und sind dabei sich aus den engen Familienbanden zu lösen und erobern so die völlige Gleichberechtigung im Südwesten.